退出百度,毕胜如何把一手毕胜的好牌打得稀巴烂?

如今,人们对“必要”的感知,大都来自微信上的“必要体”——这些投放的文章,大都标题惊悚,动辄就宣布要刷新制造业,颠覆传统电商模式。文章的核心部分,则会介绍必要商城商业模式的优点,主打的宣传点,和网易严选的思路很接近,最大的区别在于,你在必要的购物周期会很长,一般要在七天左右。

网上关于必要的文章

当我们在餐厅吃饭,催餐着急了,我们习惯性的会跟服务员调侃:你家不会是才去买菜吧?必要的模式就跟这调侃及其类似,你在必要商城下完单,必要才去代工厂下单,制作完才能给你发货交付。

流量是毕胜的,路径依赖和思维惰性

“必要”的缔造者,毕胜,可以说是连续创业者了。2008年,毕胜创建了乐淘网,一开始定位做玩具电商;2009年,改变经营思路,将品类锁定到鞋子专卖。

2010年到2011年,是中国电商创业的“红海”。两年时间里,市场新增了2.5万家电商。各家电商都在疯狂烧钱买流量、砸广告。毕胜凭借曾经的百度市场总监的资源和人脉,从搜索引擎拿到了比较优惠的价格,但是依然没能熬得过资金的压力。从巅峰时候的一天最多卖4万双鞋子,到谷底一天只有几百单,再到2013年因供应商关系被迫转型只做自主品牌。乐淘只用了5年就惨淡出局。

乐淘的失败,最大的代价在于,毕胜几乎透支完了自己在百度和互联网圈多年积攒的“人品”。“夫战,勇气也,一鼓作气,再而竭,三而衰”,这句老祖宗的话,可以说是毕胜的真实写照。在百度顺风顺水的完成人生的第一桶之后,毕胜的创业基本毫无起色;在流量和“人品”一同败光后,毕胜就始终没有跳出对于流量的依赖。

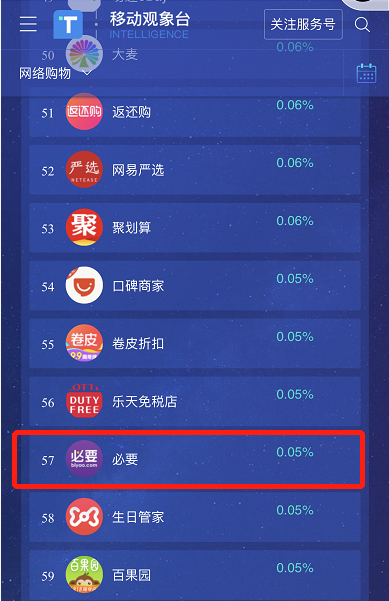

而“必要”,则是毕胜离开百度之后的第二次创业。没有了流量的支持,必要市场占有率也一落千丈,根据移动观象台统计,必要仅排在网络购物的57名。在电商这种马太效应非常明显的赛道,如果进入不了头部序列,谈腰部其实是毫无意义的。

必要市场占有率不高

电商的广告投入,是典型的“逆水行舟,不进则退”。只有持续的有保证的流量供应充足的前提下,才能去谈ROI,和整体成本的下降。因为只有这样,成本才可以被分摊到更长的时间周期里和更多的订单数里。

但“必要”的模式,有三个明显的bug。代工厂的生产线可以改造,但上下游的改造由谁来做呢?工厂不能因为一件衣服的订单,只向上游采购一件衣服的面料,上游的面料厂商又是一整套供应体系和生产体系。批量采购的单位成本,随着采购量的增加而降低。

这是这个世界亘古不变的商业逻辑,不会因为这个商业链条上,某个环节的柔性供应能力,上下游就改变定价规则。如果一个互联网公司可以轻易帮助传统企业改造自己的生产线,这种跨界大概率是表面功夫。一家大品牌代工厂的沉淀和积累,不是一家擅长快速码代码的互联网公司可以在短时间内学会的。

与新近的犀牛智相比,虽然都叫C2M,但后者基于自身平台累积的大数据,而必要商城之所以采取这种模式,更接近先通过电商渠道进行“预售”,再向工厂下单,考量是更多的是避免库存和压货,以节省成本。这个模式对于“必要”而言,本身站内流量有限,又需要运营很多个SKU,每种SKU的订单量如果都不高,那么整体运营的成本依旧会很高,如果订单量上不去,代工厂的动力怎么保证?

其实网易严选,也非常接近“必要”。但不同的是,网易严选释放的是美学生产力,又有网易的品牌和流量加持,所以前期发展顺风顺水,但也很快遭遇发展瓶颈。现在已经在网易体系内被逐渐淡化,不再是曾经风光一时的明星项目。

必要宣扬的C2M,在执行中注定沦为概念和口号

必要商城的生产逻辑是,先选品,选择优质的代工厂,改造工厂的供应能力,保证对必要产品的生产效率,然后在商城产生订单后,交由工厂制作,最后给消费者发货。这个过程就会产生一个问题,对于订单数量的不确定性。优质的加工厂,不缺少大的品牌的订单。

必要方对此回复,帮助供应链和工厂改造,合资成立子公司,或者签订独家协议的。在这其中,竞争不足的必要,如果自建流水线投入必定不小,如果拿优质工厂做名头选择小工厂,质量则难以得到保障。核心还是怎么起量的问题。

必要商城打出的让用户通过必要的平台直连全世界最好的生产线,将中间所有的加价环节统统砍掉的口号。虽然在理论上,必要的C2M模式,大大缩短了供应链,成本低了,所以价格下来了。但是网上关于必要商城产品品质的讨论一直未曾停过。“以为是大牌加工,所以买过衬衫、钱包、眼镜,但真一般,就是大陆货,而且比淘宝贵。”、“这跟莆田鞋有区别吗?号称跟Nike一个厂出来。

但买回来对比,你就发现根本不是一回事。这款APP涉及卖假货!买完后有质量问题都不知道找谁,因为没有品牌商负责。”这种宣传造成的购物预期和实际感受之间的落差,是必要商城解决不了的硬骨头,这也会严重影响复购率。

必要商城产品的品牌概念和意思都比较薄弱,这些产品一方面来自于对于其他产品的参考借鉴,另一方面在于自营产品数量太多,很难建立专利壁垒。这也就造成了,很多中小卖家抄袭必要的爆款,同样的产品,价格比“必要”更低,可以直接撬走必要一部分流量,而“必要”对此也采取不了任何有实质性的动作。道理很简单——都是抄袭,你抄得,我就抄不得?

必要犯了凡客的错:对品牌的误解和偏执

在必要商城三流的价格,买一流的产品,这是必要的雄心。自上线以来,吴晓波、胡海泉、马东、蔡康永等各路大咖都为其背书,但是如今必要商城依然没能流行。必要商城对于质量的用心,却忽略了产品品牌的重要性——用户购买一件商品,到底是为了彰显自己穷而好面子,还是为了突出自己的审美和品味?

其实在必要商城之前,还有一家扬言要把价格打下来,却在发展到高点突然坠落的电商公司——凡客。当年凡客凭借“凡客体”和满大街的公交站点广告刷屏,吸引了足够的注意力。但是凡客的故事里,却有一个无法解决的Bug——难道凡客花那么多广告费,就是为了让其他人知道自己的用户穿的是29块钱的T恤吗?

巨量的广告效应造就的品牌效应不能体现在商品的质量和价格上,凡客是来打酱油的吗?这一系列的骚操作,都违背了基本的商业逻辑,也就注定了凡客的陨落。凡客尸骨未寒,毕胜就又带着新鲜出炉的概念上路了,一晃好多年过去了,也没有任何起色。

凡客

必要所主张的“奢侈品或国际顶级品牌的制造企业”入驻,打的其实也是品牌牌,遗憾的是这牌没打好,因为其所言并非是品牌方产品,而是为大牌代工的企业生产的产品。大牌的产品质量,是该品牌来背书的,而代工企业生产的产品,其品质是否等同于大牌的品质?从网络上能看到的商城为数不多的反馈来看,多是负向评价,显然品控和质量没有保证。

必要商城想要为那些对品质有需求,但又不想为品牌支付溢价的群体服务。但现实却是,对价格敏感的,觉得必要商城的东西贵了;要面子的,又会觉得这里没有品牌标识,太Low了。“物美价廉”,从来都只是一种像我一样的穷人的消费理想,是一种非常主观的感受。

而更符合常态的简单清晰的商业逻辑从来都是:贵的就是好的,好的一定是贵的,越贵的在某个特定的消费圈层,一定更好卖。在消费领域,发展的趋势,一定是没有大众,只有分众。试图用各种手段来制造“物美价廉”的产品,既戕害商业生态本身,也违背基本的常识,又不尊重消费者。最终只能一锅饭夹生。

新瓶装旧酒,毕胜“伤仲永”

作为早期百度市场总监,百度上市后他就已经财务自由,毕胜的江湖地位按说应该很高。但毕胜愣是把自己的一手好牌打得稀巴烂。首先,从虚向实的选择,就让人百思不得其解。一个做流量生意的人,决定来做电商,这个跨度就相当于,一个说相声的,突然决定要去工地搬砖,还指望着搬砖能赚大钱一样的令人匪夷所思。

在毕胜做必要商城的这些年,必要商城始终都没有放弃对于微信公众号的推广的投放必要商城对于微信流量的认知是清晰的,但是根植于微信生态的内容电商、分销等玩法,必要居然一直置若罔闻。基于微信生态流量,诞生了有赞这样的体量的公司,也衍生出了一系列基于微信生态的玩法,必要商城在公众号上投放一惊一乍的半吊子文章的预算,如果花在这些方面,改变运营思路,可能也会有新的故事和结局。

但很遗憾,我们没有看到。必要商城自始至终的打法,都是PC时代的流量攫取思路,甚至链条比那还要复杂和低效。

毕胜个人能撬动和整合的资源,应该是优于一般人的,但是面对命运的下滑,他似乎已经没有了任何想要干预的心气和动力,只剩下必要商城年复一年的苟延残喘和维持。至少在外界,我们已经看不到必要为了突围和必胜,所采取的新的有效的策略和措施。

不得不让人想起伤仲永的故事。不过,回到世俗,毕胜毕竟早就发财了,即便这些创业都一败涂地,对他个人而言,其实影响也不大。只是,企业家,起心动念出发前,都有自己的尊严和雄心。(本文转载自微信公众号“深潜atom”)

最新评论

云龙看财经:

Sip提供“智能侍酒机+软件系统+葡萄酒供应链”整套服务,餐饮店、经销商、创业者